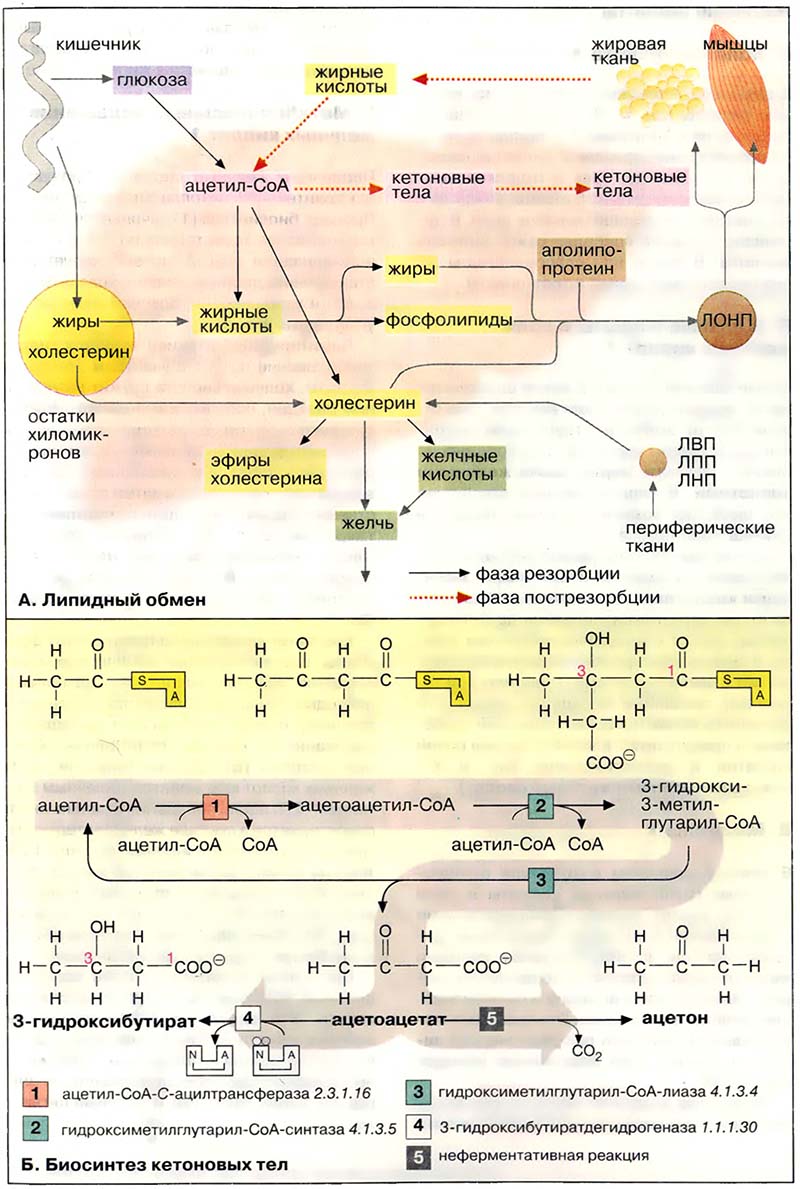

При высокой концентрации ацетил-КоА в митохондриях гепатоцитов происходит конденсация двух молекул ацетил-КоА с образованием ацетоацетил-КоА [1]. Присоединение ещё одной ацетильной группы [2] приводит к 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА (ГМГ-КоА) [3], который после отщепления ацетил-КоА превращается в ацетоуксусную кислоту (ацетоацетат) (цикл Линена). При восстановлении последней получается 3-гидроксибутират [4], а при неферментативном декарбоксиливании — ацетон [5]. Все три соединения принято называть «кетоновыми телами», что не совсем правильно, поскольку в 3-гидроксимасляной кислоте отсутствует кетогруппа!

Кетоновые тела поступают из печени в кровь, где они хорошо растворимы. Концентрация кетоновых тел в крови возрастает в фазе пострезорбции (фаза голодания). Наряду с жирными кислотами 3-гидроксибути-рат и ацетоацетат в этот период являются основными энергоносителями. Ацетон, не имеющий метаболической ценности, удаляется через лёгкие. После 1-2 недели голодания кетоновые тела начинают использоваться в качестве источника энергии нервными тканями. Однако при этом для обеспечения цитратного цикла необходимо минимальное количество глюкозы.

Если биосинтез кетоновых тел превышает потребности организма, они накапливаются в крови (кетонемия) и, наконец, выводятся с мочой (кетонурия). Оба феномена наблюдаются во время длительного голодания (углеводная недостаточность) и при заболевании диабетом (Diabetes mellitis). Хотя 3-гидро-ксимасляная кислота является слабой кислотой (pKa примерно 4), возрастание концентрации кетоновых тел вызывает изменение pH в крови (кетоацидоз, см. Кислотно-основной баланс). Кетонурия и кетоацидоз могут быстро привести к электролитному сдвигу (нарушению ионного гомеостаза) и потери сознания (кетоацидозной коме) и, следовательно, опасны для жизни.

Кетоновые тела поступают из печени в кровь, где они хорошо растворимы. Концентрация кетоновых тел в крови возрастает в фазе пострезорбции (фаза голодания). Наряду с жирными кислотами 3-гидроксибути-рат и ацетоацетат в этот период являются основными энергоносителями. Ацетон, не имеющий метаболической ценности, удаляется через лёгкие. После 1-2 недели голодания кетоновые тела начинают использоваться в качестве источника энергии нервными тканями. Однако при этом для обеспечения цитратного цикла необходимо минимальное количество глюкозы.

Если биосинтез кетоновых тел превышает потребности организма, они накапливаются в крови (кетонемия) и, наконец, выводятся с мочой (кетонурия). Оба феномена наблюдаются во время длительного голодания (углеводная недостаточность) и при заболевании диабетом (Diabetes mellitis). Хотя 3-гидро-ксимасляная кислота является слабой кислотой (pKa примерно 4), возрастание концентрации кетоновых тел вызывает изменение pH в крови (кетоацидоз, см. Кислотно-основной баланс). Кетонурия и кетоацидоз могут быстро привести к электролитному сдвигу (нарушению ионного гомеостаза) и потери сознания (кетоацидозной коме) и, следовательно, опасны для жизни.

Статьи раздела «Метаболизм липидов»:

- Метаболизм липидов

- А. Метаболизм липидов

- Б. Биосинтез кетоновых тел

Структура:

Списки:

Сложность материала:

Величины и единицы:

Книги Список книг

Introductory Chemistry: Concepts and Critical Thinking (6th Edition)

Introductory Chemistry: Concepts and Critical Thinking (6th Edition) Introductory Chemistry: Concepts and Critical Thinking, Sixth Edition is a comprehensive learning system that offers print and media resources as well ...

Анализ биологических последовательностей

Анализ биологических последовательностей Предлагаемая книга отражает современное состояние сравнительно новой, но весьма ...

NMR Studies of Structural Motifs: Protein Folding and Ligand Binding

NMR Studies of Structural Motifs: Protein Folding and Ligand Binding NMR of Structural Motifs: The agrin G3 domain is critical in development and maintenance of the neuromuscular junction. G3 binds -dystroglycan and ...