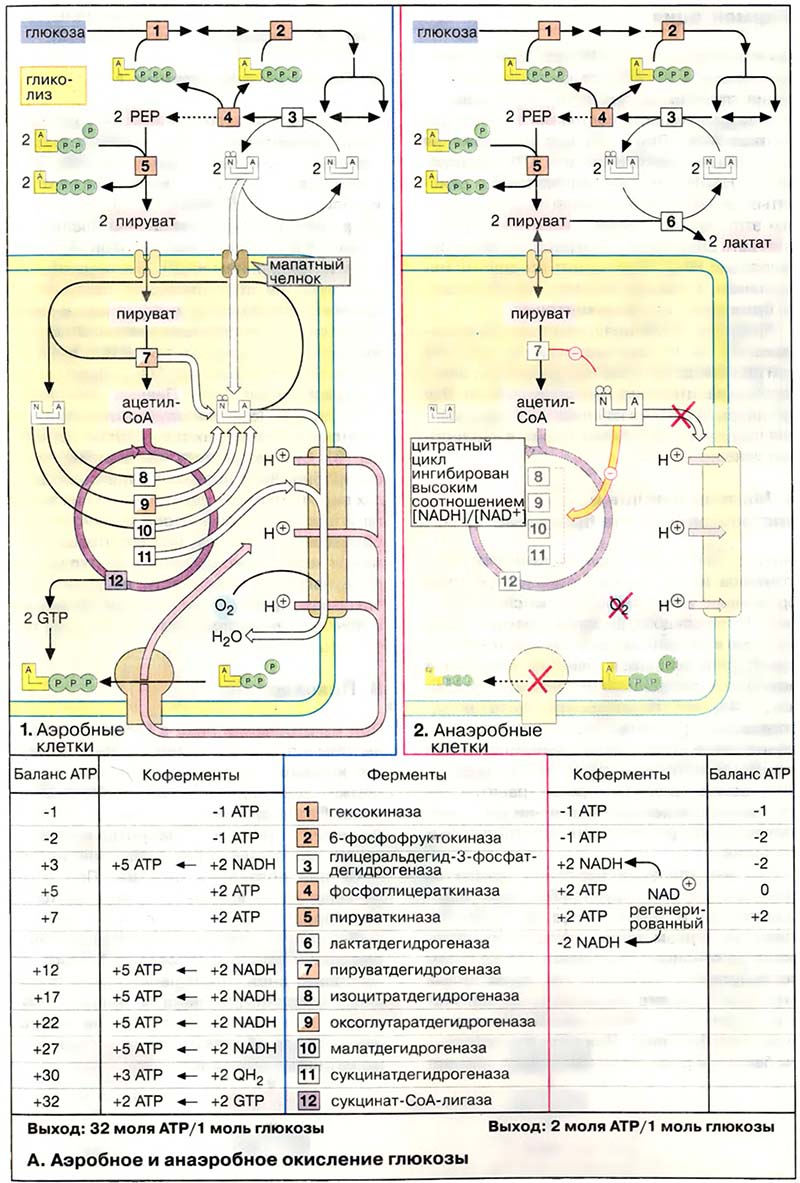

В присутствии кислорода (в аэробных условиях) большинство клеток животных получают энергию за счёт полного разрушения питательных веществ (липидов, аминокислот и углеводов), то есть за счёт окислительных процессов. В отсутствие кислорода (анаэробные условия) клетка может синтезировать АТФ (АТР) только за счёт гликолитического разрушения глюкозы. Хотя такое разрушение глюкозы, заканчивающееся образованием лактата, даёт незначительную энергию для синтеза АТФ, этот процесс имеет решающее значение для существования клеток при недостатке или в отсутствие кислорода.

В аэробных условиях (на схеме слева) АТФ образуется почти исключительно за счёт окислительного фосфорилирования (см. Геном). Жирные кислоты в виде ацилкарнитина попадают в матрикс митохондрий (см. Транспортные системы), где подвергаются β-окислению с образованием ацил-КоА (см. Потенциал покоя и потенциал действия). Глюкоза в цитоплазме превращается в пируват путём гликолиза (см. Метаболизм липидов). Пируват транспортируется в митохондриальный матрикс, где декарбоксилируется пируватдегидрогеназным комплексом (см. Кислотно-основной баланс) с образованием ацетил-КоА. Восстановительные эквиваленты [2 НАДН + Н+ (NADH + Н+) на молекулу глюкозы], высвобождающиеся при гликолизе, переносятся в матрикс митохондрий малатным челноком. Образующиеся из жирных кислот ацетильные остатки окисляются до CO2 в цитратном цикле (см. Фибринолиз. Группы крови). Деградация аминокислот также приводит к ацетильным остаткам или продуктам, которые непосредственно включаются в цитратный цикл (см. Механизм действия гидрофильных гормонов). В соответствии с энергетическими потребностями клетки восстановительные эквиваленты переносятся дыхательной цепью на кислород (см. Белки главного комплекса гисто-совместимости). При этом высвобождается химическая энергия, которая путём создания протонного градиента используется для синтеза АТФ (см. Моноклональные антитела, иммуноанализ).

В отсутствие кислорода, то есть в анаэробных условиях (на схеме справа), картина полностью меняется. Так как электронных акцепторов для дыхательной цепи не хватает, НАДН + Н+ и QH2 не могут окисляться повторно. Вследствие этого останавливается не только митохондриальный синтез АТФ, но почти весь обмен веществ в митохондриальном матриксе. Главной причиной такой остановки является высокая концентрация НАДН (NADH), ингибирующая цитратный цикл и пируватдегидрогеназу (см. Компенсаторные функции печени). Останавливаются также процесс β-окисления и функционирование малатного челнока, зависящие от наличия свободного НАД+. Поскольку энергия уже не может быть получена за счёт деградации аминокислот, клетка становится полностью зависимой в энергетическом отношении от потребления глюкозы при гликолизе. При этом обязательным условием является постоянное окисление образующегося НАДН + Н+. Так как этот процесс уже не может идти в митохондриях, в клетках животных, функционирующих в анаэробных условиях, пируват восстанавливается до лактата, который поступает в кровь. Процессы этого типа называют брожением (см. Ферментация). Продукция АТФ при этих процессах незначительна: при образовании лактата возникают только 2 молекулы АТФ на молекулу глюкозы.

Для того чтобы оценить число образованных в аэробном состоянии молекул АТФ, необходимо знать так называемое P/O-соотношение, то есть молярное соотношение синтезированных АТФ (Р) и воды (O). Во время переноса двух электронов от НАДН на O2 в межмембранное пространство транспортируются около 10 протонов и только 6 молекул убихинола (QH2). Для синтеза АТФ АТФ-синтаза нуждается в трёх ионах Н+, так что максимальное возможное Р/O-соотношение составляет примерно 3 или, соответственно, 2 (для убихинола). Нужно, однако, учитывать, что при переходе метаболитов в матрикс и обмене митохондриального АТФ4- на цитоплазматический АДФ3- в межмембранном пространстве также расходуются протоны. Поэтому при окислении НАДН Р/O-соотношение скорее всего составляет 2,5, а при окислении QH2 — 1,5. Если на основе этих величин рассчитать энергобаланс аэробного гликолиза, получается, что окисление одной молекулы глюкозы сопровождается синтезом 32 молекул АТФ.

В аэробных условиях (на схеме слева) АТФ образуется почти исключительно за счёт окислительного фосфорилирования (см. Геном). Жирные кислоты в виде ацилкарнитина попадают в матрикс митохондрий (см. Транспортные системы), где подвергаются β-окислению с образованием ацил-КоА (см. Потенциал покоя и потенциал действия). Глюкоза в цитоплазме превращается в пируват путём гликолиза (см. Метаболизм липидов). Пируват транспортируется в митохондриальный матрикс, где декарбоксилируется пируватдегидрогеназным комплексом (см. Кислотно-основной баланс) с образованием ацетил-КоА. Восстановительные эквиваленты [2 НАДН + Н+ (NADH + Н+) на молекулу глюкозы], высвобождающиеся при гликолизе, переносятся в матрикс митохондрий малатным челноком. Образующиеся из жирных кислот ацетильные остатки окисляются до CO2 в цитратном цикле (см. Фибринолиз. Группы крови). Деградация аминокислот также приводит к ацетильным остаткам или продуктам, которые непосредственно включаются в цитратный цикл (см. Механизм действия гидрофильных гормонов). В соответствии с энергетическими потребностями клетки восстановительные эквиваленты переносятся дыхательной цепью на кислород (см. Белки главного комплекса гисто-совместимости). При этом высвобождается химическая энергия, которая путём создания протонного градиента используется для синтеза АТФ (см. Моноклональные антитела, иммуноанализ).

В отсутствие кислорода, то есть в анаэробных условиях (на схеме справа), картина полностью меняется. Так как электронных акцепторов для дыхательной цепи не хватает, НАДН + Н+ и QH2 не могут окисляться повторно. Вследствие этого останавливается не только митохондриальный синтез АТФ, но почти весь обмен веществ в митохондриальном матриксе. Главной причиной такой остановки является высокая концентрация НАДН (NADH), ингибирующая цитратный цикл и пируватдегидрогеназу (см. Компенсаторные функции печени). Останавливаются также процесс β-окисления и функционирование малатного челнока, зависящие от наличия свободного НАД+. Поскольку энергия уже не может быть получена за счёт деградации аминокислот, клетка становится полностью зависимой в энергетическом отношении от потребления глюкозы при гликолизе. При этом обязательным условием является постоянное окисление образующегося НАДН + Н+. Так как этот процесс уже не может идти в митохондриях, в клетках животных, функционирующих в анаэробных условиях, пируват восстанавливается до лактата, который поступает в кровь. Процессы этого типа называют брожением (см. Ферментация). Продукция АТФ при этих процессах незначительна: при образовании лактата возникают только 2 молекулы АТФ на молекулу глюкозы.

Для того чтобы оценить число образованных в аэробном состоянии молекул АТФ, необходимо знать так называемое P/O-соотношение, то есть молярное соотношение синтезированных АТФ (Р) и воды (O). Во время переноса двух электронов от НАДН на O2 в межмембранное пространство транспортируются около 10 протонов и только 6 молекул убихинола (QH2). Для синтеза АТФ АТФ-синтаза нуждается в трёх ионах Н+, так что максимальное возможное Р/O-соотношение составляет примерно 3 или, соответственно, 2 (для убихинола). Нужно, однако, учитывать, что при переходе метаболитов в матрикс и обмене митохондриального АТФ4- на цитоплазматический АДФ3- в межмембранном пространстве также расходуются протоны. Поэтому при окислении НАДН Р/O-соотношение скорее всего составляет 2,5, а при окислении QH2 — 1,5. Если на основе этих величин рассчитать энергобаланс аэробного гликолиза, получается, что окисление одной молекулы глюкозы сопровождается синтезом 32 молекул АТФ.

Структура:

Списки:

Сложность материала:

Величины и единицы:

Книги Список книг

Прикладная молекулярная биология. Изд.2

Прикладная молекулярная биология. Изд.2 В учебном пособии изложены основы молекулярной биологии, а также направления ...

Химия билирубина и его аналогов

Химия билирубина и его аналогов В настоящей монографии изложены результаты фундаментальных и прикладных ...

Cell Biology: With STUDENT CONSULT Online Access

Cell Biology: With STUDENT CONSULT Online Access A masterful, richly illustrated introduction to the cell biology that you need to know.